Selon la dernière édition, 2024-2025, du State of the Global Islamic Economy Report, rapport annuel publié depuis 2015 par le cabinet newyorkais DinarStandard, l’économie islamique mondiale poursuit sa progression. Revue.

Emergence d’un modèle économique plus autonome

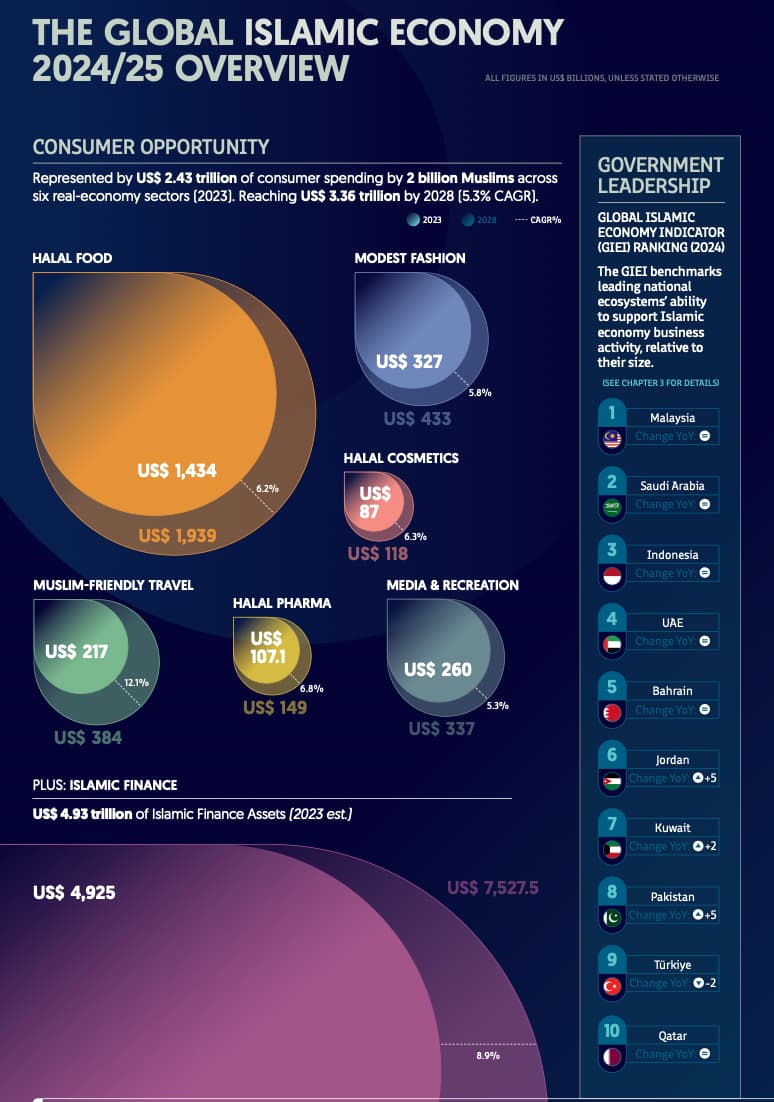

En 2023, les consommateurs musulmans ont dépensé 2 430 milliards de dollars (2 069 milliards d’euros) dans les domaines du halal alimentaire, de l’habillement, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du tourisme et des médias. Soit une hausse de 5,5 % par rapport à l’année précédente. Ces dépenses devraient atteindre 3 360 milliards de dollars (2 861 milliards d’euros) d’ici 2028.

A elle seule, la finance islamique atteint désormais 4 930 milliards de dollars (4 198 milliards d’euros) d’actifs, et pourrait dépasser les 7 500 milliards dans cinq ans. DinardStandard estime que cette croissance est soutenue par l’essor des fintech islamiques, l’intégration de la blockchain et de l’intelligence artificielle dans la certification halal et la gestion des chaînes d’approvisionnement (supply chain).

La lame de fond que constitue la consommation éthique, évoquée régulièrement sur Al-Kanz depuis plusieurs années, prend une toute nouvelle dimension à la faveur des crises géopolitiques. Au-delà même du boycott d’Israël, coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’un génocide à Gaza, qui favorise la demande pour des alternatives locales et halal, précise le rapport, de plus en plus de consommateurs privilégient les marques perçues comme responsables, voire engagées.

On assiste à l’émergence d’un modèle économique plus autonome, aligné sur les valeurs islamiques et les principes de durabilité.

Sans surprise, la Malaisie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Indonésie restent en tête des pays les plus performants, suivis par le sultanat de Bahreïn. Pour DinarStandard, il ne fait aucun doute que l’on assiste à l’émergence d’un modèle économique plus autonome, aligné sur les valeurs islamiques et les principes de durabilité.

Cette année encore, le SGIE met l’accent sur cette « transformation culturelle profonde », qui caractérise la jeunesse musulmane, « connectée et éduquée, de plus en plus consciente de son pouvoir économique et symbolique ».

Chiffres de l’économie islamique

Voici le détail des dépenses par secteur de l’économie islamique pour la période 2024-2025. Elles sont exprimées dans le tableau ci-dessous en milliards d’euros. Les données pour 2026 sont estimées.

| Secteur | 2023 | 2028 | Croissance prévue |

|---|---|---|---|

| Finance islamique | 4 194,62 | 6 411,17 | 8,9 % |

| Halal alimentaire | 1 221,33 | 1 651,45 | 6,2 % |

| Habillement (modest fashion) | 278,50 | 368,79 | 5,8 % |

| Cosmétiques | 74,09 | 100,50 | 6,3 % |

| Tourisme halal | 184,81 | 327,05 | 12,1 % |

| Pharmaceutique | 91,21 | 126,90 | 6,8 % |

| Médias et divertissement | 221,44 | 287,02 | 5,3 % |

Voici ces mêmes chiffres cette fois en image, dans cette infographie tirée du rapport SGIE 2024-2025.

Le rapport SGIE (en anglais) est disponible gratuitement sur Salaam Gateway, portail consacré à l’économie islamique dans le monde. Pour y accéder et le télécharger, cliquez sur le lien suivant : State of the Global Islamic Economy 2024-2025.